形而上詩人の精髄

~~~~~~~~~~

詩は言葉ではない

言葉を媒介として真実を究めんとするものである

宇宙の実相に迫るものをいう

その他の言葉は遊びに過ぎない

(「宇宙の貌」から P100)

~~~~~~~~~

本書は、高橋新吉(1901~1987)の詩選集である。1923年の処女詩集『ダダイスト新吉の詩』から1984年の詩集『海原』まで、各詩集から数編を収録。未刊詩編「うごかない牛」とエッセイ「虚無」、中原中也や鮎川信夫、野間宏、飯島耕一らによる評論も収めた。

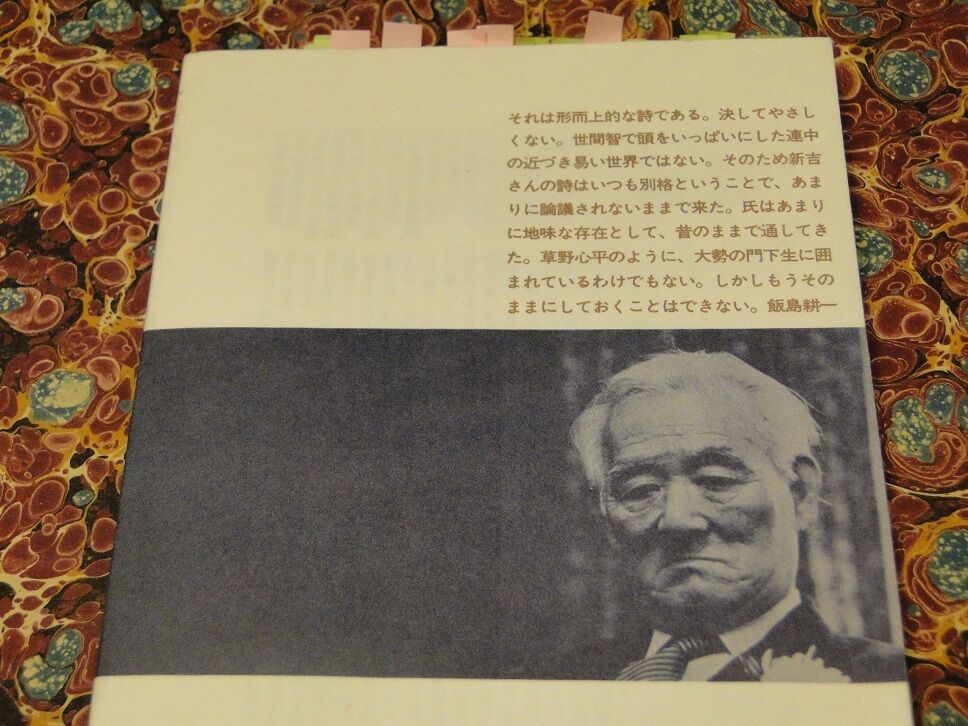

中原が「良心による形而上頼者」(P128)と評した高橋新吉は、日本におけるダダの先駆者、禅ポエムの詩人、稀有の形而上詩人等といわれる。しかし高橋の詩は、西欧のダダイズムや宗派としての禅などとは、あまりかかわりないように思う。ごまかすことなく現実に向き合い、そこから超越して実相に触れようとする詩風は修行僧のようだ。中原が「僕は貴兄を結果的にといふよりも過程的に見て大好きなのです」と言ったように、求道の誠実さにこそ高橋の魅力があるのかもしれない。

【詩】

皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿

倦怠

額に蚯蚓這ふ情熱

白米色のエプロンで

皿を拭くな

鼻の巣の黒い女

其処にも諧謔が燻すぶってゐる

人生を水に溶かせ

冷めたシチユーの鍋に

退屈が浮く

皿を割れ

皿を割れば

倦怠の響が出る。

(「一九一一年集」21全 P15~16)

君のやうにあまりに生きる事に熱くなるな、

風が吹いてゐるやうに生きられないか。

(「戯言集」二全 P19)

子供を養ひ育てる事、此れは誠に面白い道楽だ。

此れ以上に面白い道楽が此の世にあらうとは思へない。

(「戯言集」十六全 P19)

死の準備はしとかなくちやならんしバケツは修繕しなければならん。

(「戯言集」四十九全 P20)

雨は地面に寝転んでゐた。

雨は急いで天から落ちて来たんだが。

地面には何も用事はなかつた。

雨は頭が痛いので、目を瞑つて休んでゐた。

雨は頭を上げる事が出来なかつた。

今更土と砂の地面で何うする事も出来なかつた。

雨は失望したのだ。

雨は女の髪のやうに長く降りつゞけた。

後から後から地面に落ちて来た。

そして玉となつて硝子工場のやうに光つてゐた。

それから闇の中で女の笑ひ声がした。

雨は何うすれば好いのだ。地面を流れるより仕方がなか

つた。

草も家もない。莨も人間も無い。

地面の上を匍ひつゞけた。

雨は自動車に乗つた。

自動車の中で女が奇妙な手つきをして抱かれてゐた。

雨はラヂオのアンテナの上を走つた。

雨は近眼鏡を曇らした。

雨は自殺した。

道の上を馬に乗つて、槍を提げた男が駆けて来た。

それは細い霧のやうな雨であつた。

雨はどこにも居なかつた。

雨は地面に拡がつた。

雨は銀行の屋根の上の草に宿つた。

雨は失意した。

それから雨は怠惰なマルキシストになつた。

雨は飛行機の翼に突撃した。

雨は噴火口に飛び込んだ。

雨は蛇ノ目の傘を叩いた。

雨は蝙蝠傘の男の全身を憂恨で包んだ。

雨はプラット・ホームを寂寞で濡らした。

女は裸になると、淫らな邪悪な空想を欲しいまゝにして

ゐた。

雨は空腹であつた。

雨は汽車に乗つて数世紀を乗り過した。

雨は気が狂つた。

雨は中々死なゝかつた。のた打ち廻つてゐた。

それから地面に吸ひ込まれたので、姿が見えなくなつた。

(「雨」全 P20~21)

父は私を愛の目でみた

父は私を今も愛の目でみてゐる

父の目は哀しみで充ちてゐた

父は物が言へなかつた

父は私を哀しみの目でみた

父はどれほどさびしかつた事であらう

父は自殺した

父は泣きながら死んで行つた

父は私の居る牢の外から忍び寄つて覗いて

私を見た

父は黒砂糖と空豆を私に紙に包んでくれた

父はいのるやうな風をして、それを格子の棚に置いた

父は哀しみの目で私を見た

父は夜もねないで咳をしてゐた

父は私を愛してゐた世界中の誰よりも

(「父」全 P22)

何の花ぞ

寂しさの極まりて

咲く花ならん

わが命の

尽きぬれば

散るや花よ。

匂ひなく

蔭なく

見えざれど

燃え狂ふ

一輪の

朱肉の花よ

(「何の花ぞ」全 P25)

死に依つて生を否定するならば、かゝる事があらうか。

死は生を基礎として成り立つてゐるのである。

(中略)

戦ひは一つの速度である。

大いなる速度を持つべきである。

速度なきところ、それは死である。

緩慢である事は美点ではない。

(「亀」から P36~37)

雛は誰にもならはずに

首を伸ばして嘴で水を飲んでゐる。

野分の風が、

竹の葉を疏(まばら)にしてゐる。

私は誰にもならはずに自分の好むまゝに生きるのだ。

(「雛」全 P38)

自分がすつぽりと自分から抜け出したならば、此のやう

な自己に執着する事はなくなる。

自分ばかりだつたら何にも無い事になる。

他があつて初めて自分があるのである。

(「自分」全 P38)

心はどこにあるともいへぬ

どこにもある、宇宙間に瀰漫してゐる

心は大小を越えてゐる

心は無くならない

わが身死んでからも心は有る、心からいいへば死ぬといふ

こともないのだ

この心は、われわれが生まれぬ先からある

心は生まれることもないのだ

心以外に何もない

有るものは皆心である

心は有るともいへぬ

しかしながら歴々分明にうごいてゐる

これがそもそものはじまりである

心はいつもはじまりにある

そして常に終わつてゐる

万事心に外ならぬ

始終一糸毫もへだてず

(「始終」全 P42~43)

どこに何があるといふのか

何ものも有りはしない

実にあるものとてはなし何ものも

有るものは皆無いものだ

何等目をまじろがせ 耳をそばだて 心をうごかすほど

のことはない

有ることもない 無いこともない

勝手にうごいてゐるだけだ

(「有るもの」全 P43)

如何なる生も幾億万年の未来もここに尽きてゐる

ここに有るとするならば、その有るものの上に生じ来る

に過ぎない

一念の中に包含されて、あますところなし

何ものも生じ来るものなし、何ものも有らざるが故に

(「ここ一」全 P45)

留守と言へ

ここには誰れも居らぬと言へ

五億年経つたら帰つて来る

(「るす」全 P45)

宇宙は 俺だけのものだ

俺が宇宙だ

(「宇宙」全 P46)

小鳥が枯枝にとまつてゐる

自分がとまつてゐるのだ

見れば 見えるものは 皆自分である

聞けば 音はみな自分である

(「自分」全 P48)

乱れ降る春の淡雪は

地上に消える

いずれが先ということはない

一しきり舞い狂うて

あとから消えてゆく

雪は霏々として降りしきる

消えては落ち

落ちては消える

あとからあとから

小止みなく降りつづける

春の淡雪は白く積ることはない

大地を濡らすだけである

どこから湧き出で

どこに消えてゆくのであろう

楽しそうに焔のように横に飛び

また悲しげに煙のように上に匍う

そして急転直下落ちてくる

さだめなき人の世の

老少不定さながらの

雪の姿は一瞬に変り果てる

先に消えたものも

後に消えたものも

地上を流れる水となっては識別しがたい

どれが雨やら霙やら霰やら

分別のつくものではない

淡雪は空の彼方から

昆虫の大群のように襲来する

爆撃機の編隊のように降下する

そして大地を濡らして消えてゆく

この地球もやがて溶け去るであろう

掌の雪が消えるように

すでに視界は雪に遮ぎられて何も見えない

何も見る必要はない

みな雪だから

幻しのように足下に消える

それよりも大きいものはないのだ

一片の雪よりも重いものはない

宇宙は淡雪以外にないのだ

白玉は火とも水ともわかちなく

わが身をさして飛び来りける

物言わず死にたまいたるわが父は

白きみたまとなりてかがよう

たましずめみたままつりせんわが父は

かぐつちのかみしおがまのかみ

(「春の淡雪」全 P78~79)

言葉も何も発せられるものではない

全身でこのよろこびを味わっているだけだ

無一物とはこのからだの事であった

一物もない宇宙と一物もないわれとが合体した

このよろこびを持続するには

心もなにもいらない

坐禅の姿勢があるだけだ

全身で考え全身で息をするのだ

男女の交悦以上の透徹した歓喜である

ここにいてどこでも見えぬことはない

いつの時代にも住める

そのほかのことは何もいらぬ

無量壽を得たから

いつ死んでも無量壽である

死んでも生きても無量壽だ

(「無量壽」全 P79~80)

人間の目は太陽よりも明るい

百億の太陽が頭の中に照っている

(「百億の太陽」から P85)

一微塵に全宇宙がある

凡ゆる空間が全宇宙である

(「空我」から P90)

わが身は歓喜にあふれている

このよろこびを人々につたえよう

死もまたよろこびである

この身はすでにいずこにもない

ないからよろこびが湧くのだ

このよろこびは消えることはない

永遠に常に充たされているよろこびである

生はよろこび以外の何のものでもない

死もまたよろこびの延長にすぎない

よろこびは透明で凡ゆるものを

よろこびに変ずる

(「よろこび」全 P92)

私は実在するものではない

私は何ものでもないから

いつどこにでも有り得るのである

(「実在しない私」から P97)

詩は言葉ではない

言葉を媒介として真実を究めんとするものである

宇宙の実相に迫るものをいう

その他の言葉は遊びに過ぎない

(「宇宙の貌」から P100)

自分の体を一番大切に思う人は

本当の智慧を持たないから

自分の体を施すことが出来ない

(「捨身飼虎」から P101)

言葉で表現されたものは真実とは遠いものである

物事は表現され得るものではないからだ

表現されたものは凡て真実ではない

何ものにも価値はない その一点に於て

その一瞬において 価値をあらしむるのだ

(「鯛の復活」から P107)

【エッセイ「虚無(こむ)」から】

私は生活を離れた思想や、

その人間の肉体から遊離した精神を認めない(P113)

自己の精神を、

言葉に託して表現することは、容易なものではなく、

禅の立場は、言葉を無視するのであるがために、

文章で表現したところで、何ほどのことも可能でないことは、

承知の上でこの文章を綴っているのである。

だから、まわり道をすることになるが、

理路整然とした表現にのみ真実があるわけではないと

思っているからでもある(P114)

戦争中私は、

天皇を見て涙を流したのも事実である。

天皇を神とたたえ、

日本民族にとっては不可欠なものであるばかりでなく、

やがてアジアにとっても世界にとっても

必要なものであるかのごとく盲信したのも事実である。

きわめて短時日の間ではあるけれども、

戦争のまき起す昂奮が頂点化して、

民族の熱狂が沸騰点に達したころに、

一人冷やかに醒めていることは

私には出来なかったのである(P115)

~~~~~~~~~~

詩は言葉ではない

言葉を媒介として真実を究めんとするものである

宇宙の実相に迫るものをいう

その他の言葉は遊びに過ぎない

(「宇宙の貌」から P100)

~~~~~~~~~

本書は、高橋新吉(1901~1987)の詩選集である。1923年の処女詩集『ダダイスト新吉の詩』から1984年の詩集『海原』まで、各詩集から数編を収録。未刊詩編「うごかない牛」とエッセイ「虚無」、中原中也や鮎川信夫、野間宏、飯島耕一らによる評論も収めた。

中原が「良心による形而上頼者」(P128)と評した高橋新吉は、日本におけるダダの先駆者、禅ポエムの詩人、稀有の形而上詩人等といわれる。しかし高橋の詩は、西欧のダダイズムや宗派としての禅などとは、あまりかかわりないように思う。ごまかすことなく現実に向き合い、そこから超越して実相に触れようとする詩風は修行僧のようだ。中原が「僕は貴兄を結果的にといふよりも過程的に見て大好きなのです」と言ったように、求道の誠実さにこそ高橋の魅力があるのかもしれない。

【詩】

皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿

倦怠

額に蚯蚓這ふ情熱

白米色のエプロンで

皿を拭くな

鼻の巣の黒い女

其処にも諧謔が燻すぶってゐる

人生を水に溶かせ

冷めたシチユーの鍋に

退屈が浮く

皿を割れ

皿を割れば

倦怠の響が出る。

(「一九一一年集」21全 P15~16)

君のやうにあまりに生きる事に熱くなるな、

風が吹いてゐるやうに生きられないか。

(「戯言集」二全 P19)

子供を養ひ育てる事、此れは誠に面白い道楽だ。

此れ以上に面白い道楽が此の世にあらうとは思へない。

(「戯言集」十六全 P19)

死の準備はしとかなくちやならんしバケツは修繕しなければならん。

(「戯言集」四十九全 P20)

雨は地面に寝転んでゐた。

雨は急いで天から落ちて来たんだが。

地面には何も用事はなかつた。

雨は頭が痛いので、目を瞑つて休んでゐた。

雨は頭を上げる事が出来なかつた。

今更土と砂の地面で何うする事も出来なかつた。

雨は失望したのだ。

雨は女の髪のやうに長く降りつゞけた。

後から後から地面に落ちて来た。

そして玉となつて硝子工場のやうに光つてゐた。

それから闇の中で女の笑ひ声がした。

雨は何うすれば好いのだ。地面を流れるより仕方がなか

つた。

草も家もない。莨も人間も無い。

地面の上を匍ひつゞけた。

雨は自動車に乗つた。

自動車の中で女が奇妙な手つきをして抱かれてゐた。

雨はラヂオのアンテナの上を走つた。

雨は近眼鏡を曇らした。

雨は自殺した。

道の上を馬に乗つて、槍を提げた男が駆けて来た。

それは細い霧のやうな雨であつた。

雨はどこにも居なかつた。

雨は地面に拡がつた。

雨は銀行の屋根の上の草に宿つた。

雨は失意した。

それから雨は怠惰なマルキシストになつた。

雨は飛行機の翼に突撃した。

雨は噴火口に飛び込んだ。

雨は蛇ノ目の傘を叩いた。

雨は蝙蝠傘の男の全身を憂恨で包んだ。

雨はプラット・ホームを寂寞で濡らした。

女は裸になると、淫らな邪悪な空想を欲しいまゝにして

ゐた。

雨は空腹であつた。

雨は汽車に乗つて数世紀を乗り過した。

雨は気が狂つた。

雨は中々死なゝかつた。のた打ち廻つてゐた。

それから地面に吸ひ込まれたので、姿が見えなくなつた。

(「雨」全 P20~21)

父は私を愛の目でみた

父は私を今も愛の目でみてゐる

父の目は哀しみで充ちてゐた

父は物が言へなかつた

父は私を哀しみの目でみた

父はどれほどさびしかつた事であらう

父は自殺した

父は泣きながら死んで行つた

父は私の居る牢の外から忍び寄つて覗いて

私を見た

父は黒砂糖と空豆を私に紙に包んでくれた

父はいのるやうな風をして、それを格子の棚に置いた

父は哀しみの目で私を見た

父は夜もねないで咳をしてゐた

父は私を愛してゐた世界中の誰よりも

(「父」全 P22)

何の花ぞ

寂しさの極まりて

咲く花ならん

わが命の

尽きぬれば

散るや花よ。

匂ひなく

蔭なく

見えざれど

燃え狂ふ

一輪の

朱肉の花よ

(「何の花ぞ」全 P25)

死に依つて生を否定するならば、かゝる事があらうか。

死は生を基礎として成り立つてゐるのである。

(中略)

戦ひは一つの速度である。

大いなる速度を持つべきである。

速度なきところ、それは死である。

緩慢である事は美点ではない。

(「亀」から P36~37)

雛は誰にもならはずに

首を伸ばして嘴で水を飲んでゐる。

野分の風が、

竹の葉を疏(まばら)にしてゐる。

私は誰にもならはずに自分の好むまゝに生きるのだ。

(「雛」全 P38)

自分がすつぽりと自分から抜け出したならば、此のやう

な自己に執着する事はなくなる。

自分ばかりだつたら何にも無い事になる。

他があつて初めて自分があるのである。

(「自分」全 P38)

心はどこにあるともいへぬ

どこにもある、宇宙間に瀰漫してゐる

心は大小を越えてゐる

心は無くならない

わが身死んでからも心は有る、心からいいへば死ぬといふ

こともないのだ

この心は、われわれが生まれぬ先からある

心は生まれることもないのだ

心以外に何もない

有るものは皆心である

心は有るともいへぬ

しかしながら歴々分明にうごいてゐる

これがそもそものはじまりである

心はいつもはじまりにある

そして常に終わつてゐる

万事心に外ならぬ

始終一糸毫もへだてず

(「始終」全 P42~43)

どこに何があるといふのか

何ものも有りはしない

実にあるものとてはなし何ものも

有るものは皆無いものだ

何等目をまじろがせ 耳をそばだて 心をうごかすほど

のことはない

有ることもない 無いこともない

勝手にうごいてゐるだけだ

(「有るもの」全 P43)

如何なる生も幾億万年の未来もここに尽きてゐる

ここに有るとするならば、その有るものの上に生じ来る

に過ぎない

一念の中に包含されて、あますところなし

何ものも生じ来るものなし、何ものも有らざるが故に

(「ここ一」全 P45)

留守と言へ

ここには誰れも居らぬと言へ

五億年経つたら帰つて来る

(「るす」全 P45)

宇宙は 俺だけのものだ

俺が宇宙だ

(「宇宙」全 P46)

小鳥が枯枝にとまつてゐる

自分がとまつてゐるのだ

見れば 見えるものは 皆自分である

聞けば 音はみな自分である

(「自分」全 P48)

乱れ降る春の淡雪は

地上に消える

いずれが先ということはない

一しきり舞い狂うて

あとから消えてゆく

雪は霏々として降りしきる

消えては落ち

落ちては消える

あとからあとから

小止みなく降りつづける

春の淡雪は白く積ることはない

大地を濡らすだけである

どこから湧き出で

どこに消えてゆくのであろう

楽しそうに焔のように横に飛び

また悲しげに煙のように上に匍う

そして急転直下落ちてくる

さだめなき人の世の

老少不定さながらの

雪の姿は一瞬に変り果てる

先に消えたものも

後に消えたものも

地上を流れる水となっては識別しがたい

どれが雨やら霙やら霰やら

分別のつくものではない

淡雪は空の彼方から

昆虫の大群のように襲来する

爆撃機の編隊のように降下する

そして大地を濡らして消えてゆく

この地球もやがて溶け去るであろう

掌の雪が消えるように

すでに視界は雪に遮ぎられて何も見えない

何も見る必要はない

みな雪だから

幻しのように足下に消える

それよりも大きいものはないのだ

一片の雪よりも重いものはない

宇宙は淡雪以外にないのだ

白玉は火とも水ともわかちなく

わが身をさして飛び来りける

物言わず死にたまいたるわが父は

白きみたまとなりてかがよう

たましずめみたままつりせんわが父は

かぐつちのかみしおがまのかみ

(「春の淡雪」全 P78~79)

言葉も何も発せられるものではない

全身でこのよろこびを味わっているだけだ

無一物とはこのからだの事であった

一物もない宇宙と一物もないわれとが合体した

このよろこびを持続するには

心もなにもいらない

坐禅の姿勢があるだけだ

全身で考え全身で息をするのだ

男女の交悦以上の透徹した歓喜である

ここにいてどこでも見えぬことはない

いつの時代にも住める

そのほかのことは何もいらぬ

無量壽を得たから

いつ死んでも無量壽である

死んでも生きても無量壽だ

(「無量壽」全 P79~80)

人間の目は太陽よりも明るい

百億の太陽が頭の中に照っている

(「百億の太陽」から P85)

一微塵に全宇宙がある

凡ゆる空間が全宇宙である

(「空我」から P90)

わが身は歓喜にあふれている

このよろこびを人々につたえよう

死もまたよろこびである

この身はすでにいずこにもない

ないからよろこびが湧くのだ

このよろこびは消えることはない

永遠に常に充たされているよろこびである

生はよろこび以外の何のものでもない

死もまたよろこびの延長にすぎない

よろこびは透明で凡ゆるものを

よろこびに変ずる

(「よろこび」全 P92)

私は実在するものではない

私は何ものでもないから

いつどこにでも有り得るのである

(「実在しない私」から P97)

詩は言葉ではない

言葉を媒介として真実を究めんとするものである

宇宙の実相に迫るものをいう

その他の言葉は遊びに過ぎない

(「宇宙の貌」から P100)

自分の体を一番大切に思う人は

本当の智慧を持たないから

自分の体を施すことが出来ない

(「捨身飼虎」から P101)

言葉で表現されたものは真実とは遠いものである

物事は表現され得るものではないからだ

表現されたものは凡て真実ではない

何ものにも価値はない その一点に於て

その一瞬において 価値をあらしむるのだ

(「鯛の復活」から P107)

【エッセイ「虚無(こむ)」から】

私は生活を離れた思想や、

その人間の肉体から遊離した精神を認めない(P113)

自己の精神を、

言葉に託して表現することは、容易なものではなく、

禅の立場は、言葉を無視するのであるがために、

文章で表現したところで、何ほどのことも可能でないことは、

承知の上でこの文章を綴っているのである。

だから、まわり道をすることになるが、

理路整然とした表現にのみ真実があるわけではないと

思っているからでもある(P114)

戦争中私は、

天皇を見て涙を流したのも事実である。

天皇を神とたたえ、

日本民族にとっては不可欠なものであるばかりでなく、

やがてアジアにとっても世界にとっても

必要なものであるかのごとく盲信したのも事実である。

きわめて短時日の間ではあるけれども、

戦争のまき起す昂奮が頂点化して、

民族の熱狂が沸騰点に達したころに、

一人冷やかに醒めていることは

私には出来なかったのである(P115)

コメント